Il progetto

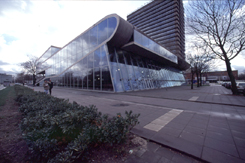

Il progetto dell’Educatorium segna, nel 1993, la prima fase dei

lavori di modernizzazione e urbanizzazione del Campus universitario

di Utrecht, lo ‘Uithof’.

L’edificio è stato progettato per essere usufruito come struttura

condivisa dalla comunità universitaria e dai vari istituti di ricerca

dell’ateneo.

L’intervento congiunge due edifici degli anni Sessanta, già esistenti

all’interno Campus, con una innovativa architettura ibrida di vetro

e acciaio, sezionata da un nastro di cemento che asseconda la sua

forma in funzione dei percorsi e dei diversi spazi funzionali.

Il nome dell’intervento è stato appositamente coniato per alludere

a una “fabbrica dell’apprendimento”: la struttura, infatti, oltre

a configurarsi come perno del Campus (costituito da un organico che

conta circa trentamila persone), è pensata per ospitare seminari

e conferenze di carattere regionale e internazionale.

L'edificio, che si estende su 11.000 mq, ospita due sale conferenze

(rispettivamente per 400 e 500 persone), tre aule in cui svolgere

gli esami, alcune sale di studio e una caffetteria, con annessa mensa,

per circa mille persone.

Il progetto si basa su una ricerca formale del tutto innovativa:

due ‘fogli’, rispettivamente di calcestruzzo e di vetro, si piegano

e si fondono per aderire alle esigenze del programma. Il primo è

morbido, malleabile, dinamico, l’altro è solido, rettangolare, passivo.

Koolhass in questo intervento segue uno specifico programma anche

dal punto di vista strutturale: il progetto persegue infatti l’obiettivo

di ridurre al minimo l'utilizzo dei materiali. La scelta di adoperare

una struttura mista acciaio-cls permette di usare al massimo

le proprietà di entrambi. Gli elementi strutturali in cemento hanno,

ad esempio, uno spessore di soli 20 cm.

L’organizzazione planimetrica si basa sull’intersezione di due grandi

corridoi che funzionano come percorsi principali di collegamento.

A partire da essi si distribuiscono tutti i momenti della vita studentesca:

gli incontri informali al bar, l’apprendimento e lo scambio culturale

negli auditorium e nelle aule, i rituali quotidiani di percorso verso

le aule per svolgere gli esami.

Lo spazio dell’intero complesso è frammentato, a sua volta, in una

serie di ambienti più piccoli, non troppo caratterizzati dal punto

di vista funzionale, in modo da creare dei punti di attrazione autonomi

che assecondano il movimento e lo scambio delle funzioni e degli

studenti.

I due elementi architettonici più caratterizzanti del programma sono

rappresentati dall’auditorium e la caffetteria. Al primo si accede

attraverso un’ampia rampa delimitata due pareti curve rispettivamente

in muratura e in vetro; è orientato verso un giardino botanico a

nord, come fosse un anfiteatro collocato nel paesaggio.

Sotto il piano inclinato dell’auditorium è situata la caffetteria

progettata per ospitare fino a mille persone. Lo spazio è stato pensato

come un unico ambiente suddiviso in una successione di ‘piazze’ interne

abbozzate da colonne portanti che, con la loro disposizione irregolare,

generano un paesaggio alberato artificiale.

La tecnologia costruttiva

Per soddisfare l’obiettivo di massima apertura verso l’esterno, la

facciata inclinata del ristorante dell’Educatorium ha richiesto pannelli

di vetro di dimensioni considerevoli. La superficie vetrata ha infatti

una altezza variabile dai 3,5 agli 8 metri. Per consentire una visuale

il più possibile libera verso l’esterno, allo stesso tempo, si è

dovuto a ridurre le dimensioni dei montanti della facciata.

Per assorbire le sollecitazioni prodotte dall’azione del vento è stato necessario

aggiungere delle pinne in vetro con funzione di controventamento. Nella facciata

ovest queste sono poste all’esterno mentre in quella rivolta a nord sono posizionate

verso l’interno.

Un problema non trascurabile si è però presentato in corrispondenza delle sezioni

in cui la facciata si sviluppa con altezza massima. L’impossibilità, in quel

momento, di ottenere lastre di vetro temprato di lunghezza superiore ai 4,50

metri ha reso inevitabile la scomposizione dell’elemento controventante vetrato

in componenti di dimensioni minori e la loro successiva connessione meccanica

tramite piastre. Inoltre, per non creare un punto strutturalmente debole, si

è dovuto progettare il giunto a intervalli di 2-4-2 metri, facendo particolare

attenzione a non collocarlo propro in corrispondenza della metà della campata.

Le pinne in vetro sono state integrate all’interno dei montanti in alluminio;

hanno una larghezza 400 mm e sono posizionate a una distanza, l’una dall’atra,

di circa 2 metri. I singoli elementi vetrati che compongono una pinna di controventamento

sono ammorsati per mezzo di due piastre imbullonate in acciaio.

Precedentemente abbiamo accennato a come il concept dell’Educatorium si basi

su diagrammi stabiliti dai percorsi e su come questi flussi fungano da direttrice

per la modellazione delle superfici in calcestruzzo mentre quelle vetrate ne

rimangono esenti.

L’unica superficie vetrata che viene coinvolta in questa dinamica è quella che

delimita l’auditorium principale.

Lo spazio della sala conferenze è infatti chiuso da una doppia parete curva vetrata.

Ogni pannello in vetro è sorretto da un sistema di fissaggio puntuale sostenuto

da un tubo in acciaio di 46 mm di diametro. Per contrastare i carichi orizzontali

i due tubi, posti a una distanza di circa 300 mm l’uno dall’altro, sono connessi

sul piano orizzontale tramite delle apposite barre in vetro del diametro di 30

mm in modo da formare un struttura irrigidente “a scala”. Tutta struttura è a

sua volta appesa al soffitto in modo da non essere soggetta alle oscillazioni

del piano di calpestio dovute alla circolazione delle persone. I connettori orizzontali

sono vetrati per concorrere a rendere la struttura di questo muro il più possibile

impercettibile.

Gli architetti hanno sviluppato la concezione strutturale della parete vetrata

prendendo a riferimento il muro del Kempinski Hotel dell’aeroporto di Monaco

di Helmut Jahn e Jörg Schlaich; questo sistema è costituito da pannelli vetrati

connessi a una tensostruttura posta in trazione dal soffitto al pavimento. Koolhaas

ne ha rielaborato il principio strutturale e ha inoltre raddoppiato la parete

vetrata per aumentare l’isolamento sonoro in modo da proteggere la sala lettura

dai rumori provenienti dal passaggio delle persone attraverso il corridoio esterno.

In corrispondenza di curvature, il dettaglio è stato risolto tramite una sovrapposizione

di pannelli di vetro, in similitudine con le scaglie di un pesce. In corrispondenza

di questo nodo, per incrementare le prestazioni di isolamento sonoro della parete

è stato indispensabile l’uso di silicone. Un impiego non indifferente di silicone

si è reso necessario anche in corrispondenza dell’innesto della barra di vetro

con il tirante in acciaio, facendo perdere alla parete vetrata un po’ della sua

trasperenza.

Il materiale

Per realizzare l’involucro vetrato della mensa sono state adoperate

ampie superfici vetrate isolanti: in questo progetto l’utilizzo di

tale tipo di vetro è stato funzionale alla riduzione delle dispersioni

termiche e dei consumi energetici. L’inclinazione della facciata

Ovest inoltre, assicurando un'incidenza ottimale dei raggi solari,

consente l'accumulo di calore per effetto serra e il risparmio di

energia elettrica per l'illuminazione.

I pannelli vetrati isolanti usati per la facciata della mensa hanno dimensioni

massime di 1,8 x 6 metri; consistono in un vetrocamera con lastra interna

di vetro stratificato 6 + 6 mm con camera d’aria di 10 mm e lastra esterna di

vetro temprato di 10 mm.

Le pinne di controventamento hanno lo spessore di 15 centimetri e sono costituite

da vetro temprato in modo da permettere la foratura per il collegamento alle

piastre in acciaio. Tra il vetro e la piastra è presente una guarnizione in neoprene.

Il “muro” curvo di vetro che racchiude l’auditorium, che varia in altezza da

8 a 2,5 metri, non ha solo funzione di elemento di separazione spaziale

ma anche di isolamento acustico, motivo per cui è costituito da una doppio strato

vetrato. I pannelli sono costituiti da vetro temprato dello spessore di 8 mm

e hanno ognuno forma quadrata di 1,2 x 1,2 metri.

Gli ambienti dell’auditorium sono rivolti a nord verso il parco: il fatto di

aver adottato grandi superfici vetrate non rappresenta comunque un’insidia dal

momento che non sussiste il problema del surriscaldamento dovuto all’azione del

sole.

Le sale dell’auditorium necessitavano però di una parete di divisione schermante

in modo da incentivare la concentrazione e non distogliere l’attenzione degli

studenti dallo scenario esterno. La necessità di schermatura per le proiezioni

richiedeva quindi un muro opaco.

Tra le varie soluzioni proposte era stata valutata l’idea di porre, come elemento

separatore, una vetrata traslucida con tende poste a sistema di schermatura.

Dal momento che questa proposta non si era rivelata soddisfacente si è deciso

di trattare la parete con una pellicola olografica che cambia dal traslucido

al trasparente secondo la posizione di chi guarda; in questo modo la parete di

vetro agisce come una nuvola artificiale che consente alternativamente la vista

verso l’esterno, fornendo al tempo stesso prestazioni di controllo solare.

Si è deciso quindi di utilizzare un nuovo tipo di vetro, denominato “Lumisty”

prodotto dalla giapponese Asahi Glass. Questo vetro innovativo ha la proprietà

di essere completamente trasparente come il vetro tradizionale, quando lo si

guarda in direzione perpendicolare, ma traslucido e grigiastro quando viene osservato da

una diversa angolatura. Questa qualità è conferita da un film olografico, incollato

invisibilmente sulla superficie della lastra di vetro. Il tipo di trattamento

adoperato sul vetro ha risposto in maniera ottimale

alla soluzione che stava cercando l’architetto: una visuale limitata ma che,

al contempo, desse la possibilità di creare un diversivo per gli studenti aprendo

una piccola finestra verso il parco, permettendo che il passaggio esterno non

dia fastidio a chi si trova all’interno.

La parete così trattata si pone inoltre

in contrapposizione con la trasparenza offerta dalla facciata posta a separare

la mensa dall’esterno.

L’edificio è di considerevole importanza anche sotto l’aspetto inerente alla

riduzione dei consumi energetici: il controllo dell'illuminazione naturale e

del sistema di riscaldamento-raffreddamento ha fornito agli spazi interni condizioni

visive e termiche ottimali.

Riferimenti bibliografici

- Rob Nijsse, Glass in structures: elements,

concepts, design, Birkhauser, Basel, 2003.

- Rocca Alessandro, Educatorium a Utrecht,Rem Koolhaas, Alinea, Firenze,

1999

- OMA, “Educatorium en Utrecht” in El Croquis n° 88-89, 1998, pp. p. 64–107

- Rem Koolhass, “Un despilegue tectonico” in Arquitectura Viva, n. 57,

1997, pp. 62 - 70

- OMA, “Educatorium Utrech, Olanda” in Domus, n° 800, 1998, pp. 42-47

Disegni

Sezione

orizzontale partizione interna

Sezione

verticale facciata ovest

Sezione verticale partizione interna_1

Sezione

verticale partizione interna_2

Struttura parete doppia

Credit

Disegni elaborati da Elisabetta Carattin sulla base della documentazione

contenuta in El Croquis n. 88-89, 1998, pp. 64-107 |