Il progetto

Nel 1993 la cittadina austriaca di Bregenz indice un concorso d’idee per la costruzione

di un nuovo museo dell’arte davanti al Lago Costanza. L’isolato su cui doveva

sorgere la nuova architettura ha un carattere particolare: l’impianto del

sito è caratterizzato da un preesistente braccio di edifici isolati che sono

proceduti verso il lago attraverso delicati interventi puntuali che però,

nel tempo, non hanno però creato un margine definito. Caratteristica specifica

del bando del concorso era quindi la definizione di un nuovo intervento architettonico

che si inserisse nella cortina edilizia lungo la riva come un elemento tanto

autonomo quanto consapevole. Un altro paradigma progettuale fondamentale

richiesto dal bando era la caratterizzazione di questa nuova architettura

per mezzo della luce.

Sulla base di questi i presupposti il progetto di Zumthor, rispetto agli altri

partecipanti, mostrava due caratteristiche essenziali che ne hanno decretato

il successo. Il progetto presentato dall’architetto svizzero è riuscito a interpretare

in maniera originale il tema della luce e a inserirsi con naturalezza nel panorama

di Bregenz nonostante la decisa caratterizzazione del propria immagine.

Il Museo è stato concepito come una costruzione solitaria in una locazione prominente

ma non troppo distante dallo specchio d’acqua del lago. L’edificio espositivo,

osservato dall’esterno, appare come una sorta di “faro”, una fonte di luce

all’interno della città.

L’intervento di Zumthor è costituito da una torre isolata di vetro che nasconde

in realtà una struttura di calcestruzzo che fornisce la composizione spaziale

interna dell’edificio.

L’edificio attraverso la stratificazione del suo involucro, costituito da superfici

riflettenti sovrapposte, assorbe al suo interno la luce, la riflette e

dà indicazione della sua vita interna a seconda dei differenti angoli di visione.

Il museo si sviluppa su quattro piani fuori terra e due interrati, concentrando

al suo interno la funzione primaria espositiva. Tutti i servizi accessori come

la libreria, i negozi, il caffè e gli uffici sono situati in un secondo edificio,

che con la sua a attacco separata dà origine una nuova piazza. L’ingresso al

Museo, che avviene dalla piazza antistante, si trova sul lato est dell’edificio,

è fuori asse ed è rivolto verso la città. Oltrepassata l’entrata il visitatore

giunge in un ambiente multifunzionale racchiuso da pareti portanti in cls che

delimitano un quadrato interno, vera superficie espositiva. Posteriormente a

questi elementi strutturali sono collocati tutti gli elementi di servizio e di

distribuzione.

A causa della ridotta dimensione del sito si è dovuto rinunciare alla classica

organizzazione lineare di sale a illuminazione zenitale. Il principio del percorso

continuo è qui salvaguardato tramite l’espediente della sovrapposizione

delle sale espositive. Questo principio distributivo a concatenazione verticale,

assecondato dalla disposizione delle piattaforme strutturali che si accompagnano

a un leggero movimento rotatorio, genera un itinerario di visita spiroidale.

Il principio dell’attraversamento degli spazi avviene non assialmente ma tangenzialmente:

in questo modo si può cogliere ogni sala con un solo colpo d’occhio.

Il primo livello interrato è anche esso accessibile al pubblico: ospita una sala

lettura, il centro educativo del museo, un magazzino e vari impianti di servizio.

Al suo interno è possibile godere di condizioni di luce naturale che giunge

a diffondersi nell’ambiente attraverso l’intercapedine di 90 centimetri dell’involucro

vetrato.

Il secondo livello interrato, che non è invece accessibile al pubblico, ospita

l’archivio originale, dei laboratori e i locali per gli impianti.

Per quanto concerne i livelli superiori, i restanti tre piani per le esposizioni

si distinguono tra loro solo per le differenti quote dei soffitti. Quello che

in un museo è in relazione alla differenziazione dimensionale delle sale o della

direttrice di visita, qui si manifesta per mezzo del trattamento delle pareti

e nell’altezza delle sale. Il terzo e ultimo piano, che è quello che può godere

delle condizioni migliori di illuminazione, è infatti alto 4,70 metri mentre

il primo e il secondo misurano 4,20 metri.

La tecnologia costruttiva

Il design strutturale del museo si dichiara già nel progetto del

foyer del piano terra.

Lo spazio interno è infatti strutturato in area espositiva e di servizio

per mezzo di tre setti portanti che sorreggono i piani e il soffitto

della Kunsthaus. Le partizioni interne, oltre a caratterizzare la

pianta dell’edificio, qui svolgono anche funzione strutturale: sono

costituite da tre lastre verticali, che si sviluppano attraverso

l’intero edificio, in calcestruzzo armato a vista realizzate con

un unico getto, dello spessore di 72 cm.

Tutte le unità funzionali (vani scale, uscite di sicurezza, ascensori

e montacarichi) e gli elementi tecnici sono nascoste dietro a esse

in modo da dare origine uno spazio espositivo a pianta libera di

464 m2 per piano.

Gli elementi del nucleo portante hanno inoltre la funzione di provvedere

alla climatizzazione dell’edificio: i solai e i setti strutturali

sono infatti attraversati da un sistema di tubature collegate e delle

pompe geotermiche che, in cooperazione con il sistema di facciata

e con un sistema di canali di aerazione interno ai solai, riducono

ulteriormente il dispendio energetico per la climatizzazione. Vale

la pena ricordare che la Kunsthaus è stato il primo museo a essere

costruito senza fare ricorso a un sistema di condizionamento dell’aria

tradizionale per rispondere ai requisiti delle opere esposte.

I solai, che appoggiano sui setti, sono in lastre pretese di calcestruzzo

dello spessore di 80 cm; presentano inoltre, in corrispondenza dello

sbalzo terminale, un profilo smussato che permette alla luce di penetrare

più in profondità.

Le superfici dei singoli ambienti sono inoltre caratterizzate da

diversi trattamenti cromatici e di posa; il pavimento è costituito

da Terrazzo di colore grigio scuro privo di giunti al piano terra

mentre le scale e i piani superiori sono in una tonalità di grigio

più chiara. Il soffitto del piano terra, senza rivestimenti, rimane

in cemento a vista, con l’unica eccezione delle lampade semisferiche

per l’illuminazione artificiale.

L’involucro esterno dell’edificio è costituito da una doppia pelle

vetrata.

La facciata è stata progettata per essere una struttura autoportante,

completamente indipendente dall’edificio. Ridotta all’essenziale

in termini statici, è ancorata all’edificio solo per scaricare i

carichi dovuti al vento: “i dettagli hanno il compito di esprimere

ciò che l’idea progettuale di fondo esige in quel determinato punto

dell’oggetto: unione o disgiunzione, tensione o leggerezza, attrito,

solidità, fragilità … i dettagli, quando riescono felicemente, non

sono una decorazione. Non distraggono, non intrattengono ma inducono

alla comprensione del tutto, alla cui essenza necessariamente appartengono

”1

La struttura spaziale della facciata in acciaio, del peso totale

180 tonnellate, è composta da un telaio in elementi prefabbricati

in acciaio lunghi 27 metri, con una campata strutturale di 4,5 metri

e con una profondità di 0,9 metri.

Questi sorreggono i due strati del rivestimento costituiti da lastre

vetrate in vetro stratificato con trattamento superficiale di acidatura

all’esterno e da vetrocamera all’interno.

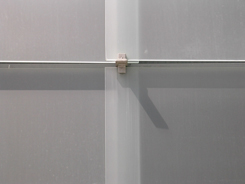

Le lastre della pelle esterna di vetro sono tutte della stessa dimensione.

Non sono né perforate né tagliate; appoggiano su staffe e sono trattenute

da graffe in acciaio cromato munite di guarnizioni di protezione.

I giunti delle lastre di vetro rimangono aperti, lasciando esposti

gli angoli delle scandole che in questo modo rimandano a una pelle

squamata.

La sagomatura delle graffe permette l’aggancio di quattro lastre

contemporaneamente, due sulla parte superiore e due in quella inferiore,

mantenendo ognuna delle scandole orientata secondo la direttrice

stabilita e separata dalle altre per consentire il passaggio dell’aria.

In corrispondenza dei punti in cui le graffe supportano il peso della

lastra si notano delle spesse sigillature in silicone che sono stati

applicate in stabilimento. Questo collegamento adesivo ha richiesto

di speciali riguardi durante la produzione dal momento che costituisce

una connessione che deve supportare tutto il peso della lastra nel

momento in cui questa si rompe.

In corrispondenza dell’attacco con il suolo le graffe sono innestate

direttamente nel pavimento asfaltato della strada attraverso delle

viti e fanno in modo che le scandole sfiorino appena il terreno.

Le due pelli del rivestimento sono separate da una intercapedine

di 90 centimetri di spessore che penetra, in sezione, fino al primo

livello interrato rendendo possibile il raggiungimento della luce

naturale fino a questo piano sotterraneo.

Il sistema di aggancio è importante anche dal punto di vista architettonico

in quanto le sporgenze che si vengono a creare rendono la facciata

una parete vibrante anche se regolata da una rigida modularità.

L’aria del lago penetra all’interno dell’intercapedine tra il vetrocamera

e le lamelle esterne e crea un sistema di raffrescamento passivo

per mezzo del moto convettivo che ha origine al suo interno. Questa

cavità è inoltre attrezzata con ascensori per i servizi e il mantenimento

dell’edificio e con un sistema di punti luce per illuminare il museo

nelle ore notturne. Oltre a ciò è collocato un sistema di oscuramento

flessibile costituito da lamelle mobili per la protezione solare

e la modulazione della luce interna, regolato automaticamente in

funzione della radiazione solare da un sensore della luce disposto

sulla copertura.

Vista la peculiarità dell’intervento, la costruzione della vetrata

ha richiesto notevoli sforzi di progetto di installazione al

costruttore. Per quanto riguarda l’assemblaggio della facciata interna

il primo problema che si è verificato ha riguardato l’installazione

del vetrocamera che non si è potuta verificare né dall’interno, a

causa della dimensione maggiore del modulo rispetto all’effettiva

apertura da vetrare, né tantomeno dall’esterno perché la struttura

portante in acciaio ne impediva l’accesso.

L’unica possibilità era quella di far scivolare all’interno dell’intercapedine

le lastre verso il basso a partire dalla copertura.

Per questo progetto il sistema di assemblaggio è stato sviluppato

appositamente dall’azienda Glas Marte.

Sul tetto, a una altezza di 32 metri, è stata posta una gru mobile

e scorrevole su rotaia in grado di sollevare, mediante ventose

applicate a una intelaiatura di sostegno, gli elementi vetrati direttamente

dal container con cui venivano trasportati e collocati nella posizione

in cui si sarebbero dovuti calare.

Durante le delicate operazioni di assemblaggio del vetro si è dovuto

tener conto di una tolleranza di soli 16 millimetri dovuta alle protuberanze

meccaniche degli elementi di fissaggio della struttura del rivestimento.

Per precauzione, a causa dell’estrema delicatezza del materiale,

prima dell’assemblaggio di qualsiasi lastra vetrata è stato preventivamente

usato un tester di legno con dei sensori elettrici per verificare

la presenza di eventuali elementi di disturbo che si sarebbero potuti

incontrare durante l’installazione.

1_Peter Zumthor, Pensare architettura, Electa, Milano, 1998,

pg 12.

Il materiale

La sovrapposizione dei piani espositivi, profondi e di forma quadrata,

dovuta ai motivi di spazio prima esposti, richiedeva una concezione

della luce innovativa, che nella fase concorsuale era stata solo

abbozzata.

La Kunsthaus è stata concepita come un museo in grado di impiegare

la luce naturale. All’interno delle sale espositive hanno origine

solo zone a illuminazione differente ma nessuna ombra.

La facciata, costituita da lastre di vetro acidato, funge da filtro

per la diffusione della luce che la attraversa, illuminando gli ambienti

interni in maniera differente a seconda dell’ora del giorno e del

periodo dell’anno. In questo modo si crea un’atmosfera luminosa naturale

anche in assenza di aperture visibili e il visitatore può notare

infatti come Zumthor gli impedisca ogni visuale verso l’esterno in

modo da catalizzare la sua concentrazione esclusivamente sull’arte

e sugli spazi espositivi.

Per la facciata sono state impiegate lastre di vetro acidato che

rappresentano l’elemento più importante del programma di illuminazione

dell’edificio. Tutte le lastre esterne hanno la possibilità di essere

facilmente pulite e sostituite; inoltre, grazie al loro lungo ciclo

di vita, si possono disassemblare e riutilizzare.

La luce, attraverso questo materiale, viene rifratta per tre volte:

prima per mezzo della pelle esterna squamata, poi tramite la vetrata

isolante fino a fondersi con quella del controsoffitto vetrato.

La pelle più esterna è costituita da 712 scandole di vetro stratificato

costituito da lastre di vetro float extra-chiaro unite da uno strato

intermedio quadruplo di PVB, che presentano un trattamento

di acidatura sul lato esterno della lastra. Ogni lastra pesa 252

kg e ha la dimensione di 1,72 x 2,93 m.

La vetrata interna è costituita da un vetrocamera anch’esso acidato

composto da una lastra interna in vetro stratificato (doppia lastra

di vetro float extra - chiaro), una camera d’aria di 12 mm con all’interno

gas krypton e una lastra esterna di vetro float da 6 mm. L’area totale

di vetrocamera è di 2000 m2; le unità di dimensioni maggiori misurano

1,42 x 4 metri, con un peso di 255 kg.

Le partizioni verticali interne dei piani interrati sono costituite

di vetrocemento, sia per il pavimento che per il controsoffitto.

I soffitti dei piani successivi al livello di entrata contribuiscono

anche essi, insieme a tutto il sistema, alla definizione di un rapporto

della luce ambientale prossimo alle condizioni naturali. Le lastre

della controssoffittatura sono costituite da un vetrocamera composto

da vetro float extra-chiaro con doppio strato di PVB da 0,375 mm,

una camera d’aria di 12 mm con gas argon e una lastra esterna di

6 mm in vetro float extra chiaro acidato sul lato inferiore.

Il sistema di controssoffittatura è costituito da 705 elementi quadrati

(235 per piano), delle dimensioni di 1,45 x 1,45 m, del peso di 63

kg ciascuno, sospesi da giunti ben visibili sorretti da aste in acciaio

del diametro di

6 mm. All’interno dell’intercapedine del controsoffitto è presente

uno “spazio di luce” alto 2 m, nel quale la luce artificiale di speciali

lampade a pendolo si rende complementare alla luce naturale.

Riferimenti bibliografici

- Heinz W. Krewinkel, Glass Buildings. Material, structure and

detail. Birkhauser, Basel, 1998, pp. 110-115.

- Peter Zumthor, Pensare architettura, Electa, Milano, 1998.

- Peter Zumthor, Kunsthaus Bregenz, aka Werkdokumente, Hatje,

1999.

- Peter Zumthor, “Museo de arte en Bregenz” in El Croquis n° 88-89,

pp. 288–292.

- Friedrich Achleitner, “Maison des arts” in AMC n° 84 pp. 32-41.

- Francois Burckhardt, “Museo d’arte, Bregenz, Austria” in Domus

n° 798 pp. 36-43.

- “L’avventura della visibilità. Kunsthaus, Bregenz (Austria), Peter

Zumthor” in Rassegna n° 86, pp. 58-67

- “Mystical presence” in The architectural review, 1210,

1997, pp.50-57

Disegni

Sezione

controsoffitto

Sezione

orizzontale

Sezione

sistema di attacco

Sezione

verticale 1:50

|